FEATURE|「MEET YOUR ART FESTIVAL」から観る構築と拡張

Photo: Keizo Kioku

アートの世界は長い歴史ある分、作品性と文脈が連なって他方に広がっているように、常に時代や社会と接続していた。アートを見れば、社会の断片が見えてくる…しかし今はどうだろうか。SNSで情報を得ることを主体としているからか、わかりやすさ…手に取りやすいか、数字に繋がるか、が肝要となり、社会的な意義を見失いかけている。こと作品を発表する場に関しても軸が見えづらいことも屡々。

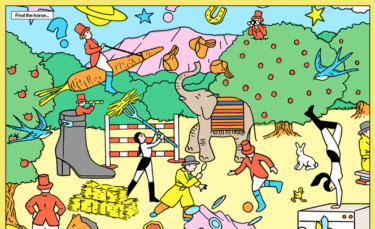

「MEET YOUR ART」は、新たな手法で“アートと出会う”をテーマに2020年に始動したプロジェクト。YouTube番組からスタートし、誰もが気軽にアートに触れ、アーティストの魅力を知る機会を創出してきた。今では、このコンセプトを濃縮しアートを軸に多様なカルチャーを一堂に会するイベント「MEET YOUR ART FESTIVAL」を2022年から継続して開催。他にも企業とアーティストのアライアンス事業や東京・西麻布の歴史的なビル「The Wall」の一階にあるアートを軸に音楽・カルチャーの交差する風景を発信する拠点「WALL_alternative」、沖縄や新宿などで展開するスペース協業の取り組み、LVMH メティエ ダール主宰の「アーティスト・イン・レジデンス」へのアーティストのピッチングや伝統工芸を軸にした協働など多岐にわたるが、一貫してプラットフォームとしての役割を果たしてきた。

彼らにはプリミティブな好奇の眼だけではなく、時代や社会への視点、そしてそこでアートはどのような存在になり得るかといった可能性の拡張や思索が窺える。「プラットフォーム」「クロスカルチャー」「エコシステム」…どれもが聞こえが良いが果たしてどのような背景と過程を踏んでいるのだろうか。「MEET YOUR ART」の共同代表である加藤信介と古後友梨に話を聞いた。

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

「MEET YOUR ART」の由来は?「ART(アート)」には多様な翻訳がされているが、どのように解釈しているか?

ー

古後友梨(以下、古後): シンプルに分かりやすさを重視しました。誰もがアクセス可能で、好奇心をくすぐる。アートとの邂逅になる良い機会、媒体になることがタイトルに込められています。造詣の深さや歴史的な哲学を無視したわけではありませんが、それとは違った目線でアートに触れる契機を作っていきたいという意図があります。

加藤信介(以下、加藤): 背景はまさに古後がいった通りで、敢えて深い意味を与えていません。「MEET YOUR ART」はプラットフォームでありたいと思っています。アーティストが作った作品だけではなく、彼らの人間性や、創作の背景や本質と出会う場です。アートは音楽と同様に文化的価値として存在しているけれど、その価値の本質は可視化されにくい。だからこそ、人と価値を接続させたいという思いがあります。そういう場に訪れる人にはそれらの潜在的な価値に気づく感覚があるはずで、「MEET YOUR ART FESTIVAL」での出会いを通してその感覚に気づいたり、再発見するための影響を与えていけたらと思っています。僕たちはエンターテインメント領域に属してきたので、例えば昨今の韓国の音楽とアートとファッションの距離感の近さを現場で感じてきています。そのようなエッセンスを汲み取って、ミュージシャンやクリエイター、企業とも共有しアートに触れてもらうことで、新たな創作を生むことも僕らなりの独自性のある価値創出であると考えています。人や企業を繋いだり、異なる領域を交差させる場をプラットフォームと定義して良いかどうかはさておき、そういう存在でありたいし、それは原理的でまだ手付かずなエコシステムになると思っています。

Photo: Keizo Kioku

「ART(アート)」には都市との接続が不可欠だが、2023年から3年連続して天王洲で開催されている理由は?

ー

古後: 2022年の初回は恵比寿で開催しましたが、会場の使用面積に限りがあり、さらなるコンテンツ拡張に対して制約がありました。「MEET YOUR ART FESTIVAL」は、アートエキシビション、アートフェア、ライブ、マーケットなど、多彩なコンテンツが同時に展開される大規模な複合型フェスティバルです。それぞれが独立しながらも一体感を生むためには、複数の会場を有し、全体を受け止められる街の構造が欠かせません。天王洲は、充実した会場インフラに加え、アートを起点に街づくりが進められてきた背景やその精神性が基盤にあり、地域との連携もしやすい環境が整っていたことが決め手となりました。また、もう少し広く見ると東京という都市において運河がある、つまり水脈と密接しているというのは日本という国の風土と深く繋がっているということにもなる。そうした場所から、アートを中心としたカルチャーを発信していくことには大きな意義があります。特に本年はそういった意味でキュレーター陣とは水脈をひとつのキーワードとして共有していました。

加藤: 「MEET YOUR ART FESTIVAL」に関しては、都市型ということを大切にしています。本質に近づくために、カルチャーを交差させているし、だからこそカッティングエッジであるべきだとも思っています。東京の中心地に近しい場所でカッティングエッジな創作を発信していくことに拘っている。それを前提とすると、オフィスオートメーションシートが敷かれたホールの中では僕たちが実現したい場所を作ることができるのか、疑問に思っていました。天王洲にはその街固有の文脈が確立されていて、街自体もアップデートされている。また、単純に使いやすさも申し分ありません。カッティングエッジな都市型アートフェスティバルを発信する上で、運河沿いの倉庫街は最高のロケーションです。

また、西麻布にある「The Wall」は1980年代〜90年代に建築家のナイジェル・コーツが手掛けた歴史的な建造物で、路面に面している一階を「WALL_alternative」にしています。以前から新設ビルの中にギャラリーを持たないか、という話を依頼されても、しっくりこなかったのですが、バブル期やエイベックス創業期からカッティングエッジなカルチャーを発信し続けてきた六本木・西麻布という象徴的な場所の当時から存在するビルの一階から、あらためて事を興すことは「僕ららしい」とも。コンテンツの発信は一種のプレゼンテーションなので、コンテクストとそこを選んだ意図は重要になります。

古後: 「WALL_alternative」に関しては、建物の一階を建築家・萬代基介さんとともにリノベーションして、新たに文化を育んでいくという志向があります。西麻布も歴史的な文化発信の場として、いまだにその空気感は残っていますし、アートを軸に飲食、音楽、ファッションなど多様なカルチャーを発信していく場として最適だと思っています。

Photo: Keizo Kioku

「クロスカルチャー」に纏わる思索は、構造化やマネタイズに苦労してきたからか、大小問わずどのプロジェクトでも継続性がなかったように思う。その課題をどのように捉え、「MEET YOUR ART FESTIVAL」に反映しているか?

ー

加藤: クロスカルチャーのイベントの経済効率性の悪さは自明の理です。収支の均衡だけを踏まえるのであれば、クロスカルチャーのイベントは必要なく、恐らくコンパクトにアートフェアだけを継続させる方が遥かに効率的です。

クロスカルチャーイベントが継続性を持たない原因はいくつかあると思いますが、そもそもマネタイズができなくなって終わってしまう、あらゆる箇所からの出資を受けようとして方向性やコンセプトにズレが生じてしまう、過度にマネタイズに走ってしまうなど、多岐にわたります。

いずれにしても本質的な価値を突き詰めると持続性が困難、マネタイズを求めて本質的な価値が喪失すると、全く別のアウトプットになってしまって終わってしまう、一概にはいえませんが、そのような傾向にあると思います。

それを解決するためには、まずは当たり前ですが持続可能性を担保するようなビジネスモデルや収入源を作る。ただ、それだけではなく…少し話が逸れてしまうかもしれませんが、中心にいる人物たちの気合いや責任感。「MEET YOUR ART FESTIVAL」でいうと、僕や古後がどれだけプロジェクトにコミットしてやり切るか。人任せにせずに、プロジェクトを構築していく時に、必要要素同士の接着剤として自分たちのエッセンスやノウハウを全てに込める。自分たちがマスターコントロールを続けると自然と強度が上がるし、全体のトンマナも揃ってくる。実際に協賛企業は増えていて、今年は32社。また、東京都との共催となっています。普通そうなると構造的に捻れてくることもあると思うのですが、現状風通しは良い。僕の経験則ですが、フレームワークとその中身の両輪を同じプレイヤーが手がけるのは非常に重要。クロスカルチャーであり、かつアートを軸にカッティングエッジであるという本質を保ちながら収支としても持続可能になっているという結果にも表れているので、手応えもあります。

古後: やはりビジョンが重要だと私は思っています。私たちの場合には、社会と新しいアートとの接点を構築し、育てていくこと。対外的な部分ももちろん大切ですが、核になるのは自分たちの中にあります。フレームワークとその中身のバランスを保つことを実働するのは想像以上に難しく、主体がどこにあるのかも見えなくなりやすい。また責任の所在も不透明になりやすい。こういったことをすべて自分たちに帰結させています。

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

特に1990年代までのアートの文脈は限定的で不確かな側面があったが、そこに魅力を感じたあらゆる領域の作者たちが 多角的にアクセスし、コミュニティーを自然発生させてきたが、今はSNSなどの影響もあってか、そのような自然発生的なコミュニティーは生まれにくいため、どこかで作為性を持たなければならない側面がある。作為性と自然発生のバランスをどのように考えているか?

ー

古後: 「The Wall」を軸に六本木や西麻布の歴史を振り返ると1980〜90年代の異なる文化領域が交差していく流れは重要だったと思います。日比野克彦さんと坂本龍一さんが偶然クラブで出会って、後に交差していくような、偶発的な流れを追うと、それに対して個人的にも憧憬の念は確かにあります。今は良くも悪くも綺麗にジャンルが分断されていて、各領域内でも細分化されているため、自然発生的なコミューンは発生しにくいことは間違いないと思います。しかも往時は所謂インディーズシーンとメジャーシーンが行き来していた。そのような横断も今は遮断されがちになっています。

SNSはコミュニティーの居心地の良さを育みましたが、そこから脱却するのが難しくなっているという側面もあると思います。だからこそ、音楽や飲食、ファッション、そしてアートをひとつの空間に落とし込む。そこは作為的です。ただ、出展者や来場者がそこに加わることで偶発性が生まれる。日常にアートが浸透する隙が生まれるのです。実際に、フェスティバルにライブ目当てできたのに、アートを見て初めて作品購入もした、という声も入ってきています。そういった予期せぬ出会いや発見は、来場者だけではなく、私たちにも生まれています。ライブだけ見たい人はそれでもいいんです。こちら側の都合だけで、作為性を押し付けていません。予期せぬ出会いということは「都合の良さ」がない証。良い意味でエラーが起きる。そこには新たな出会いや発見が凝縮しているし、自分の感覚の目覚めみたいなものが起きる。私たちが知らないところで、例えば来場したファッションデザイナーとアーティストとの出会いがあり、コラボレーションで新作発表した話を後日聞いたり。作為性と自然発生の共存というのも仰る通りで、フェスティバルという体系がそうさせやすくしているのかもしれません。

加藤: 前提としてダイナミックに事を興したいし、そうすべきとも思っています。たまに僕らの母体がエイベックスなので、大企業だからブランドもあって羨ましい、という声も届くのですが、そんな簡単なものではありません。企業のノウハウを活かしているのは事実です。ただ、それを活かしてどうのように更新するかがポイントになります。

僕らは自分たちが良くも悪くもメジャープレイヤーだという自覚を持っているので、冒頭でお話したような自分たちのビジョンをどう実現するべきなのか、と問うときに、自然発生に依存することはできません。だからこそ作為的な面はダイナミックに仕掛けています。ただ、その作為性に至るプロセスは精緻に積み上げていく…規模感を意識しながらも、自分たちがどう見られるかポジティブな側面もネガティブな側面も認識した上で溶け込みやすさや隙間を維持する…この行為はとても難しく、時間をかけて向き合い続けることでしか、かたちにならないものだと思っています。

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

「ART(アート)」と社会の関係性についてどのように考えているか?

ー

古後: 「MEET YOUR ART FESTIVAL」では、社会の状況を捉えアートの役割がどこにあるか考えながらフェスティバルテーマを毎年設計しています。

あらゆることが便利になっていく代償なのか、鬱屈とした世の中であると感じることもあります。ネット上で自分自身の関心があることなのかどうかもわからないことに対して足を引っ張り合う。一過性の情報に左右されてしまう。 そこで今年は2つのテーマを設定しました。ひとつは、シンプルに元気を与える。アートには自分の内省を深掘る役割があります。それが今の社会にとっては重要で、作家が生み出すエネルギーや社会への眼差しを通して、自分の感性を飛び越えていく力がある。もう1つが大々的に出ている「再発見」。内省に近いですが、これは自分のルーツを再考して、そこを起点に未来を紡ぐ。それは社会に影響されていくのではないかなと思っています。

Photo: Keizo Kioku

「MEET YOUR ART FESTIVAL」の文脈化については?

ー

古後: 文脈になっているかどうかは後に誰かが語り継ぐことであるので、私たちが意図することはあまりないです。目の前のことにどれだけ集中できるかが今後に繋がるのではないでしょうか。来年はどのようにアップデートするかは今年の準備段階から話していたりもしますが、先ほど加藤も言ったように、ダイナミックに仕掛けている。意識しているわけではありませんが、それは語り口の滑らかさ、つまり誰しもが「MEET YOUR ART FESTIVAL」について話すことができるような明快さがあると思っています。それは未来まで語り継がれていく可能性の示唆でもあるのかなと思います。

加藤: 何度かお話しているプラットフォームであること、新たなエコシステムが生まれる可能性を秘めていること…僕たちが強いプラットフォームとして存在できれば、その上で次々と別のプレーヤーとの連携や、新しいコンテンツの創出などが起こる。実績としても増えています。アートは未だ参入障壁を感じる人も多く、でも新たなプレイヤーが増えない限り、社会との関わりも軽薄になってしまうし、市場も大きくならない。なので、僕たちがひとつのロールモデルとか、ファーストペンギンになることによって、それに追随する人たちが入ってくると、循環が生まれると考えています。

古後: 確かに流れを作るという意味では、「MEET YOUR ART FESTIVAL」の創設時に、同じフェスティバルの中でアートエキシビションとアートフェアを同時に開催することに対してかなり厳しい声が届いたこともあります。しかし、いざ続けていると、今ではエキシビションとフェアがひとつになっているイベントやプロジェクトが多々見受けられます。自分たちが先陣を切ったというわけではありませんが既存の仕組みだけが正しいわけではなく、他領域のスタンダードやユーザーとして感じる「こうだったらいい」が新しい価値を生むこともある。この4年の間で、アートは確実に社会に開いてきていて、アートフェスやアートファームに気軽に行けるようになってきた。「MEET YOUR ART」は当初から社会と新しいアートとの接点を構築することを掲げて打ち手を打ってきたから流れに乗れて、ドライブもできた。それも作為性と偶然性の交差かなと思います。