KIJIMA TAKAYUKI|感覚、実体、共鳴の3拍子を帽子に宿し、生命を与えるまでの周到な手仕事

帽子ブランド「キジマ タカユキ」(以降、「キジマ」)が今年9月に10周年を迎えた。木島隆幸は故平田暁夫のアトリエで帽子作りを学び、1995年に独立し、「クール」を立ち上げる。「キジマ」にも通ずる「シンプルな装いの中にも存在感のある、トータルコーディネイトで生きる帽子」という創作哲学を胸に約30年もの間、帽子作りと向き合ってきた。10年はあくまでも数字でしかないが、ここから更に飛躍するため、自身の起源であるアトリエを関係者向けに公開。実店舗、アトリエ、そして10周年を記念した10ブランドとの協業を展示したスペースと3箇所で帽子に命を吹き込むまでの過程を忠実に描いている。

まずは、実店舗。東京、恵比寿と代官山町どの静かな道沿いに実店舗を構えている。カタチはもちろん素材、ディテールに合わせたディスプレイは、静謐だが手を伸ばしにくいといった敷居の高さは感じず、丁寧な姿勢が店舗にも行き届いている。木島自身の出自ともいえるオートクチュールの技術を日常的、現代的に解釈し、未来へと接続された恒久性を感じさせる「ハイライン」も置かれている。まるでオブジェのような滑らかな質感と上質な生地を棚の高さや照明などで細かいながら演出がなされており、抜かりはない。この店舗とアトリエがある建物と事務所は、道路を挟んだ真向かいにあるため、その物理的な距離の近さもこのような浸透に繋がっているのかもしれない。

実店舗のちょうど真下、地下にあるアトリエは独特な雰囲気が漂う。工房のような職人が集中した痕跡もありながら実験室のような目の前で発生する自然の産物、手で触った時の感触を自らの技術と創作意識を掛け合わせ、整えられながらも僅かながら固有の隙間…それは木島自身が醸し出す人に対する態度であったりもそうだが、柔らかくそっと関係者を出迎えてくれるような、そんな間を残しているようでもあった。このアトリエで型入れの帽子や記事や天然草をテープ状に加工した素材であるブレードの帽子は全て量産している。

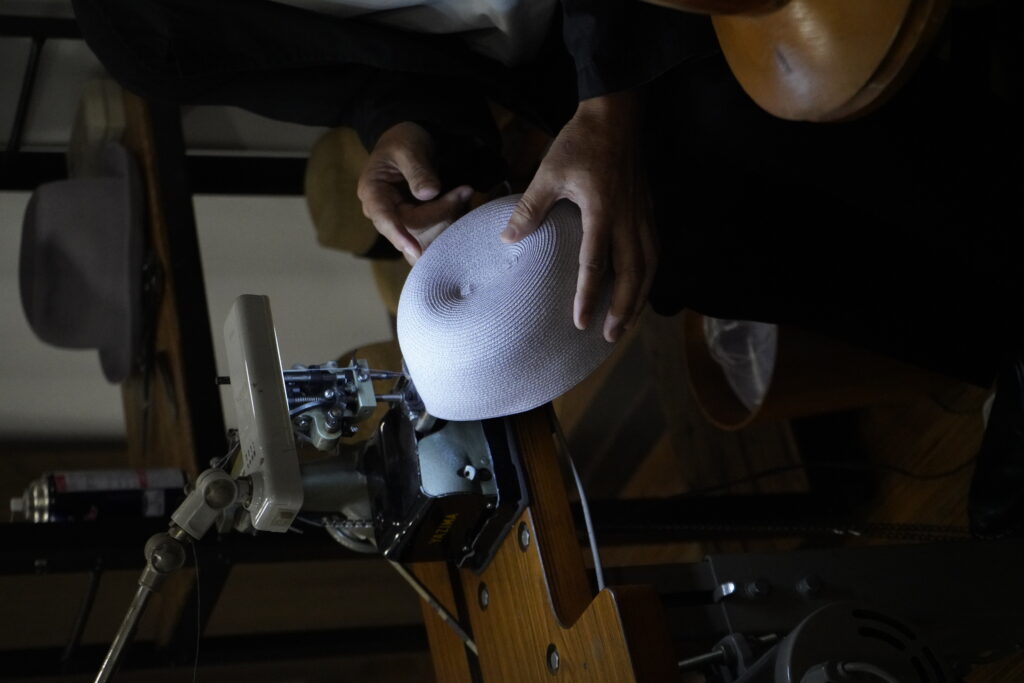

実際に手を動かす職人は木島を入れて6名。各々の手に宿る個性を大切にしつつ、テクスチャーと自然なシルエットに重きを置いて、全ての工程を手作業で進める。アトリエに入って左手前に木島が30年以上も共にしているミシン(上記写真)で本人によるデモンストレーション(というには少々贅沢ではあるが…)が行なわれていた。

そのミシンについてだが、木島の感覚を支える、道具以上の存在。「このミシンは、平田先生のところにいた時から35年以上も使っています。部品自体は替えていますが、シンプルなミシンなので、自分で調律できる。半世紀以上の相棒です。他のスタッフも使わせることができませんね。まだまだ現役で、生涯を共にすると思うので、棺桶の中に入れてもらいます(笑)。でもミシンとしてはまだ比較的若い。特に鉄のパーツは古ければ古いほど味が出て良くなります。ワインのように古くなれば古くなるほど精度が上がる珍しいミシンです」と木島は語っている。

ペーパーブレードの帽子には木島がこれまで培ってきた感覚が注がれている。経験とか人生ではなく、血や汗や涙という生っぽさとも違う。凝縮された結晶、理想のカタチ、確かな形跡というべきか。平たい紐を手にしてから10分ほどで帽子の木型ピッタリに縫い上げる。

「上手くいかない時もありますが、今日は全ての実践で上手くいったので安心しました」と安堵の表情を浮かべながら笑う木島だが、他者が見ているという特別な状況下でミシンを進めていつも通りの手を動かす、そこに向かう集中力と神経の使い方は並大抵ではなく、目の肥えた重鎮たちも唸るばかり。どんなメゾンのランウェイショーでもスマートフォンで写真を撮らないある関係者が、嬉しそうに動画を回している様子を見て、この体験が所謂公開実践ではないことを物語っていたようにも感じた。後にその人物との特別な関係があったことはつい知らず(詳細は以下リンクのインタビューに)。

少し話が脱線してしまったが、ほとんどイメージで数センチ単位での型や頭のどの部分を縫っているかを手の感覚とリンクさせ、後は指の力加減で調節するだけ。流れるようなシルエットを生み出すためには迷いが最もノイズとなるそうで、ミシンを最も早い設定にして、ミシンを止めたのはたったの2回。

トップライン(頭の先端)のカーブが落ち着く部分と帽子のひさし部分全体を指すブリム(簡潔にいうとつば、バイザーのこと)に進む前に帽子の山(かぶる全体部分)を指すクラウンの形を確認するためだという。しかも、そのブリムが反り返ることとクラウンを最後に凹ますことも想定して、数センチだけ木型とりも大きめに作る。素人目には、正確に縫えているかどうかを確認のために何度も木型に当てそうだが、「そうすると綺麗なラインが生まれない」と木島は話す。

右手の親指を人差し指の第一関節と第二関節の間の面に押し当てる感覚と自分の脳内にある立体感だけで一つの帽子が完成する。10分余りの時間と些細な感覚は凝縮された結晶であり、一つずつに生命を宿す。アトリエ固有の職人技術を駆使しながらも量産できる器量こそ「キジマ」の醍醐味。時間をかけることだけが丹念、緻密、正確ではない。だが、素早く綺麗に作ることは難しい。

だからこそ、毎日が真の意味で帽子と向き合う日々となっているのかもしれない。

また、端正で上品なスペースで10周年を記念した10ブランドとの協業企画「THANKS AND THEN.」を展示。この企画について木島は「いつもコラボレーションの依頼を下さるブランドに対して逆オファーをしました。それも帽子ではなく、そのブランドが得意の流儀を発揮してもらいました。ただ「マドエレン」のように、ものづくりの姿勢に共感してお声がけしたブランドもあります。そのブランドの作り手の創意に共感できるかどうかを協業に向かうための判断基準にしています。例えば、「アンダーカバー」「タカヒロミヤシタソロイスト.」の良さを僕は理解しているし、そもそも彼らの姿勢にリスペクトがありますし、共感しています。だからこそ、得意なことをやって欲しかったのです」と語っている。

頭の中にあるイメージと指先、そして肌や細胞レベルで身に染みている感覚。それによって帽子というカタチを生み出し、店舗といった広い空間にまで行き届かせるまでの実体。そしてこれまでの文脈の中で築いてきた創作意識への共鳴。この三位一体が固有のリズムを生み出し、拍子となる。10周年は単なる数字ではなく、他者だけではなく自分たち自身に対して知覚するための途端、折、機みだったのではないだろうか。