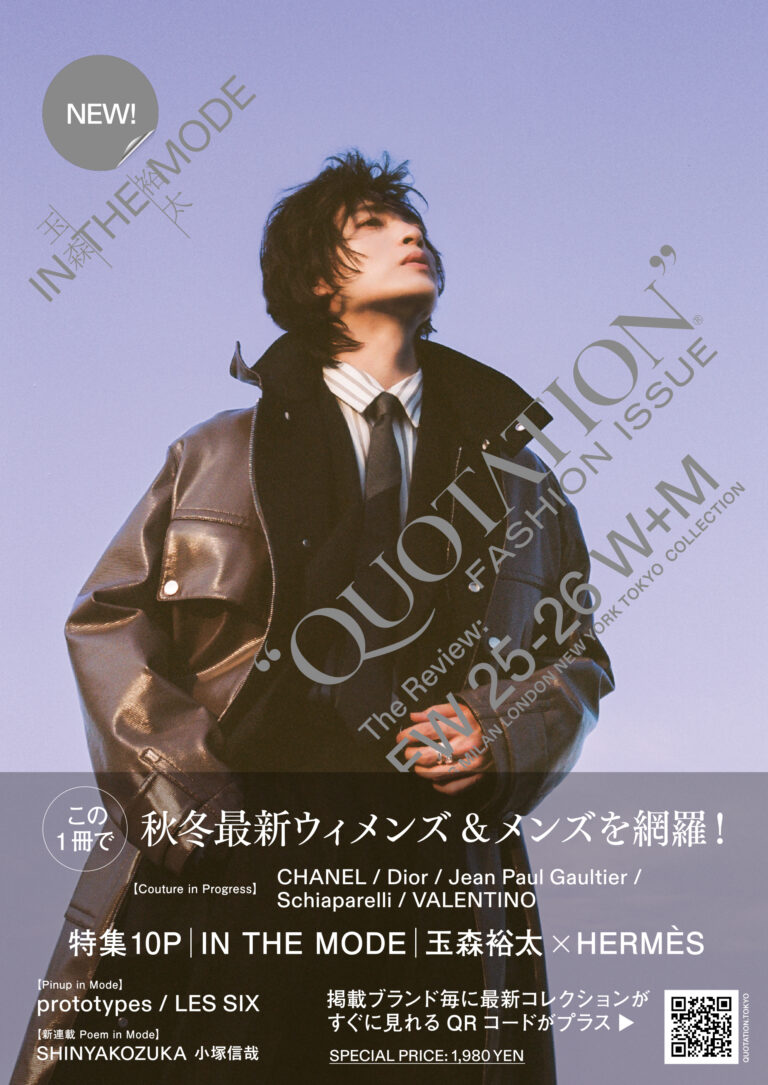

FEATURE|SHINYAKOZUKA ISSUE #8 ‘The moon is floating in the room’ 視点輾転…小塚信哉の場合

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

小誌と小塚信哉の長い旅路の始まり(8月22日発行 “QUOTATION” FASHION ISSUE vol.42を参照されたい)として、ウェブでは以後のコレクションにフォーカスした稿を綴っていく。

7月14日、舞台となった東京、科学技術館に行くと準備が淡々と進められ、偶さか小塚が出迎えてくれた。「本番当日になると、僕はあまりやることがないんですよね」と言いながらバックステージに案内してくれた。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

ヘアメークやモデル、フィッターなど全スタッフが通る中央には今回の主題である ‘The moon is floating in the room’に馴染みのある絵や本、そしてリファレンスとなった画集などが置かれている。恐らくだが、関わっている人たちに事前に解釈して欲しいなどという意図はなく、創作のニュアンスを各々の心の下書きにしておいてもらえれば、という思いを感じ取れる。小塚は毎回心の模様とそれを物語化させた寄せ書き(コレクションノート)が創作の勘所となっている。彼のものとする草稿(ここでは今季の服の喩え)は、記憶の儚さや曖昧さを、そのままにして書かれている。抽象化されることで余白が生まれる。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

人は自らの記憶に残った僅かばかりの事実がその人自身に与える意味を、みだりに水増ししようとはしない。そこには本人の想像力の問題もあるだろうが、他人によって自分の記憶の空隙が埋められるよりも、人は、自分の想像力によって埋めることをよしとすることが多々ある。小塚もそう思ったに違いない。押し付けがましさを感じさせることなく、彼の服が「時」に寄り添っていると思ったのは、そうした理由からである。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

本来であれば、完成した絵画、清書した手紙を作品とすべきところだが、彼は番度、「下書き」を、隠すことなく舞台に上げている。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

自分の「色」を見出だすことは、自分を「解放」することである。色と云うと、青とか赤の、色そのものをイメージしがちだが、色を、眼に見えるもの凡て、と広義に捉えるならば、それなりに頷けるのではないか。彼のここ数回のコレクションを見て思うのだが、小塚信哉は何時の間にか、自分の色を見付けたようだ。

前回のコレクション(2025-26年秋冬)を評した記事のなかで、次のような文章を書いた。「小塚は言葉を大切にするひとだ。彼は、内なる郷愁の記憶と、それを具現する言葉を添わせる…私に云わせれば、小塚が紡ぎ出す作品群は少しく歪である」と、書いている。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

詩心にあまり縁のなくとも、彼の創作世界が、或る種の普遍的な詩情によって組み上げられていることだけは理解出来た。自身の内なる詩情は、彼の表現の源にある多々の言葉の持つ観念的な曖昧さだけに由来するものではない。そこには、静かに湧く「心」がある。純な心と云っていい。それが長く湛えられれば詩想となる。普遍的な詩情と云ったが、小塚の場合は、それは、郷愁のようなもの、と云い換えても差し支えないだろう。詩的な人間とは、子供の精神を可能な限り保ち続けている人間である。だから、大人の世界の常識とか、世間智とか、分別臭さとか云ったものほど、詩心の本質から遠いものはない。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

実は、詩心は誰にでもある。本来、我々は誰もが、子供王国(実際そんな国はないのだけれど)に入場する特権を持っていたのである。詩心とは「もの」のさながらに触れる素直な心に他ならない。感情を偽ることを知る前は、誰もが自分自身でいられるものだし、自らの理想に対して正直でいることが出来る。かと云って、子供時代に特有な無邪気さは、決して怠惰や無気力を積極的に受け容れる精神の現れではない。寧ろ、日々、功利とか理知とかの世事との係わり合いに汲々としている大人こそ、実は、怠惰や無気力と隣り合わせにいる。この事実を、我々は認めようとしないのだけれどもね。少しく変な褒め言葉だが、小塚は、子供王国に入場する資格を立派に持ち得た大人である、と思っている。

Photo: Courtesy of SHINYAKOZUKA

ネットワークの絶大な進化により「活字」を眼にする機会が増えてきた。取捨選択が迫られているほどの状況である。見る機会が増えれば増えるほど、「活字」は「言葉」が持っている、そもそもの価値から離れていく。本来なら読まれるはずの言葉を、人は、ただ見てしまっているが故に、言葉が紡ぎ出す織物に隠されている一本の糸を見失うことがある。本来、言葉には、意味だけでなく、音があるし、色もあるし、匂いもあるし、何がしかのイメージがある。読み手の数だけ、言葉が想起させる意味がある。一見、不可解な言葉の繋がりにも詩情が立ち上ることがある。そこに詩があるか否か。それを決めるのは、言葉と言葉を繋ぐ神秘の糸の存在である。ただ並列されただけの言葉の間には、どんなに手繰り寄せようと試みたとて、神秘の糸はないのである。だから言葉は手強い。 詩を感じないものには、心が踊らない。詩人の不在が少なくない昨今の東京のファッションサーキットに於いて、自身が感じた痕跡を刻み付けた小塚の今回のコレクションを前にして、たいそう清々しい気持ちになっていた。言葉のプロフェッショナルを自認する我々が(そうであって欲しいと云う願望なのだけれども)、既に持っているものを、彼の言葉は悠々と超えてしまった。実際の服の出来栄えについて、あれこれ屁理屈を並べて扱き下ろすのは、もはや負け惜しみにしかならないから、敢えてこの場で彼のコレクションの詳細を語るつもりはない。眼前で繰り広げられている出来事、存在している事物に、詩になるような感情が抱けるかどうか。言霊を享受することが出来るか否か。受け手の心の有り様が試されるのである。