FEATURE|INTERVIEW WITH RYUYA KIMURA -矛盾の中から生まれた眼の表情-

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

作者は大なり小なり常に矛盾を抱えながら創作に向かう。政治やコミュニティーに依存しない道を進めば進むほど、その矛盾は膨らみ、表現の恰幅を縮めさせる恐れと向き合いながら日々、葛藤している。そこで拠り所になるのが、パーソナリティーやアイデンティティーという個人であり私信。作るという行為には歴史や文脈、そこから派生して成り立つ規制や枠組みがある。矛盾から脱却するには結局、個に委ねるしかないこともある。木村竜也の創作道徳には前進のみならず、立ち止まり、逆行し、そしてたとえ小さな集合だろうとも、そこで境界線を作らずに分かち合う。その縁となったのが2024年、COBACHI TOKYOで発表したRYUYA KIMURAというプロジェクト。そこではオリジナルのチャイに舌鼓を打ちながら、木村の手の感覚を直に感じ取ることができるアートピースやマテリアル、そして手製の造形物、“生器(きき)”、他にも彼が着想にした陶器を展示し、独創性を知覚させる。では、それを言葉に置き換えるとどのようなセンテンスとなるのだろうか。木村は丁寧に語り始めた。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―9月に発表した「RYUYA KIMURA」の構想の起点や具現に至った経緯について

木村竜也(以下、木村): 「RYU」を継続していく過程で、今までも考えたことはあります。2年前にオープンさせたこのCOBACHI TOKYOもその一環で生まれた独自の空間です。創作における個人的な定義として、創作物は社会の中で消費されるべきだと思っています。それは前向きな意味での消費で、プロダクトやツールという意味でのデザインの定義と通ずる部分があると思いますが、対象者に受容されて始めて成り立つ。それが作者としての揺るぎない支柱だったのですが、現代社会と私個人の間で消費の意味に歪みが起きてしまっています。特にスピードの感じ方が異なる。20~30年前の消費の速度だったら、適応できたかもしれませんが、現在のオンラインで完結されてしまうシステム、ユーズドやアーカイブの捉え方、コレクションブランドの本質的な消費の感じ方に違いがある。そしてそれは受け手だけではなく提案する側にも言える事であり、そこに私が求めた答えがあるわけではないことに気付きました。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―RYUYA KIMURAというプロジェクトにおいて、五感をテーマにしたのは何故か?

木村: 例えば、10周年の時に大阪のアトリエでスパイスカレーのお店をやった経緯があります。それは英国ロンドンで下積みをしていた時、市街のタワーハムレッツ特別区にあるインナーシティ地区、通称ホワイトチャペル地区が勤務地だったのですが、そこは多くのインド人が住んでいたこともあり、あらゆるスパイスに触れていた経験に基づいています。ファッションとは別軸の日常の中で見つけたものです。音楽や映画、アート作品を着想にしたりすることは、ファッションの創作における常套句ともいえますが、私の場合はそこで差異を生むタイプではないし、そもそも抽斗にありません。木村竜也という作り手の個性としても相応しくないと感じていますし、あくまでも自然体で創作に向かいたいと思っています。チャイも茶葉やスパイスを自分で選んで粉砕から調合までしていますし、香りも自身の管理下で制作しています。

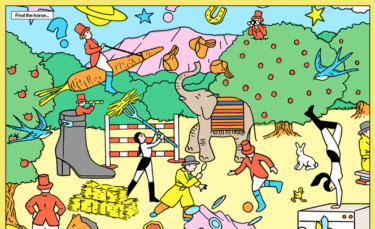

木村の初期作品

―多様な表現形態はいつ頃から考えていたのか?

木村: コンセプチャルな作品は活動初期の頃から作っていました。「RYU」を駆け出したばかりの頃、「HOSPITAL(病院)」を主題にしたコレクションを作った際に、キャンドル作家と協業してカプセルの薬や聴診器などを蝋燭で作りました。野鳥の羽をビニールに包んで圧縮する手法を試みたりも。学生の頃から、動物虐待や自然破壊防止を下地に創作に向かっていたので、そこから派生したテーマのコレクションを作って、欧州のコンペティションにエントリーしていました。アイデンティティーの一部にはありますが、五感はもっと奥底にあったのだと思います。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―嗅覚について。RYUYA KIMURAの招待状にはお香や茶葉が入っていたが、その意図は?

木村: 陶器作家の方々との協業が主軸だったので、窯や釉薬・砂・土・粘土というイメージがありました。そのうえで自然界にある本来取り除く“雑味“のような部分に敢えて焦点を当てました。個人差があるにせよ、嗅覚はそれを感じた時に、懐かしい情景が浮かんだり、個々にさまざまなイメージが浮遊する鋭い感覚です。チャイも香りが独特ですから、同じようなことがいえると思います。何れにせよ好みが分かれると思いますが、今まで嗜んでこなかった人に好まれたり、それらが苦手だった人に楽しんでもらえたりする声をよく耳にします。相当拘りが強い自覚もありますし、珈琲が飲めなかったり、香水が苦手だったり、でもチャイは昔から愛飲していたり、香りもお線香や蚊取線香が好きだったり。拘りと偏愛が強く、センシティブだからこそ、他者にとっては寛容に寄り添える。「RYU」の服もファッション玄人寄りの人だけではなく、ファッションには興味がないけど、モノへのこだわりや執着のある人、特に外国人に多いのですが、モノの本質で推し量る人たちに手に取ってもらいやすいように思います。「何か良いですね」と選んでもらうことが多いです。しかしそれは個人にとってジレンマに感じる時期もありました。幼少期に憧れたモードの世界、そこに向かって服作りに励んで、ロンドンに渡り、デザイナーアシスタントという立場でロンドンコレクションも経験して、独立した後もパリで発表できたけれど、ニーズは全く違うところにある…正直、戸惑ったこともありました。しかし、取捨選択してこなかったからこそ、そういった感覚をカタチにすることに行き着いたのだと思います。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―RYUYA KIMURAについて気にかけていることは?

木村: RYUYA KIMURAはファッションブランドRYUとは異なり、木村竜也個人の概念や内なるものを濾過せずにそのままアウトプットするアートプロジェクトです。RYUYA KIMURAにおけるガーメントは、私のバックボーンが関係する一方で、主たるキャンバスアートや陶器と生地を掛け合わせた造作“生器”の創作における産物であり、これらの活動からある種の回帰にも似たかたちで派生した表現手法となります。量産製品とは違った一点物、オーダーメイドをベースにしているので差別化を意識することもないほど、まったく異なる創作です。実践としては「RYU」同様にマテリアルから入ります。ただ、自分の生地作りの流儀に各陶器作家から得た着想を交差させた化学反応から成るグラフィック然り、土紋や本金糸を使用したアートピースのドレスは同じマテリアルから入るファッションデザインとは創作意識が異なります。コートやスラックス、パンツもその拡張なので、あくまでもパーソナルな視点が出発点となっています。サイジングを完璧に、ファブリックも生地の段階で洗いにかけて縮ませ、手に渡る時には1%の縮率もない状態にして裁断します。アートピースはルックの出立ちや見立てといった表層性よりも、自分の中の思いや協業した作家たちとの出会いとか対話を感じさせるような…。例えば、作家さんの工房に行って最も琴線に触れたのは、領域外の作り手の創作を直に感じ取ることができたことです。フィルターがない生な状態で、ありのままの創作に触れると本質が剥き出しになり、個にしか感じ得ない時間や観念が見えてくる。そうなると、発表形態そのものをファッションの枠組みを振り解くことも自然となっていきました。招待状が原物のものだったりとか、ステートメントも自分の言葉だったり。偶然、時代と逆行しただけで反逆精神があったわけではありません。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―テキスタイルと陶器を融合させた造形物、生器の背景にはどのようなアイデアがあるか?

木村: RYUYA KIMURAの創作過程で浮かんできたアイデアでした。最も気にしたことの一つは今回のプロジェクトに参加してくださった作家たちの創作道徳を反故することにならないか…。キュレーターの方に相談して、「全然問題ないですよ」といわれた時のことは今でもハッキリと覚えています。そこから先ほどお話したように、工房を訪ねた時の感覚をベースに生地ができて、一気に浮びました。もう一つはクオリティーです。鑑賞者が陶器と見間違えるくらいの質の良さは担保しなければならない。立体造形はチャレンジ。3Dプリンターなど現代のテクノロジーを駆使してしまえば簡単に作れるかもしれませんが、それは考えませんでした。プロトタイプは10個ほど作りましたが、すべて洋服を作る手法と全く同じ手法です。パターンも引いていますし、ディテールも服作りに使う手法です。1/4スケールから徐々に大きくしていき、最終的には完成品が1つと完成にほぼ近い寸法を1つ、計2つを展示しました。今回のプロジェクトで生器のベースが出来上がったので、今後は予想だにしない形や質感、色味などを含めて発展できると思っています。器も千差万別。もっとバリエーションを展開することも考えています。インスタレーションの一つとし、手に触れるものを制作しました。体感してしてもらえたらと思います。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―独創性に根差した経験をベースに表現していくことは、現代的な表現とは対極かもしれないが、それについてどのように考えているか?

木村: 現代は先に進むという性があるので、止まることはできないと思います。ただ潜在意識としては止まりたい時もあるのに、今を生きるためには止まることができない側面もあるはずです。私は自分の対極性や現代ファッションのルーティンから脱却していることを強みにしていきたいと思っています。時代の変化に敏感な中で、蓋をしてしまっているその中に自分の強みがあります。これまではジレンマや葛藤がありましたが、そろそろ自分自身を肯定するような意識があっても良いと思い、それで始めたのがRYUYA KIMURAです。立ち止まったり、逆行することを自分は恐れていないといいますか、それがオリジナリティーになっているのかなと思います。

アトリエでの様子

―大阪にあるアトリエはどのような場所で、どのように表現に向かっているか?

木村: 大阪は私のルーツです。また、近隣の地域もものづくりに適した環境が整っているので、自然とそこに立ち返ったと思います。大阪の都心部ですが、町工場もあるようなところに位置していて、地元でもあります。規模感もホワイトチャペル地区と通ずる部分はあると思います。

―ロンドンに渡英した経緯は?また、当時のロンドンのファッションシーンをどのように受容していていたか。

木村: 22歳の時です。専門学校卒業間際にロシアのコンペティションにエントリーして、アワードを受賞したりするうちに、海外は常に意識していました。ロンドンかパリで悩み、現地でブランドをスタートするつもりだったのでロンドンを選びました。しかも当時は新人の登竜門として名だたるデザイナーがロンドンから出てきていたので、Kokon to Zaiを始めたとした気鋭のセレクトショップやクラブ、バーなどカルチャー的には最盛期の始まりだったと思います。ファッションスクールには通わずに、「ANN-SOFIE BACK」や「Paul Seville」で働きました。自分のブランドをスタートさせる前に本場を経験できたのは、良い経験だったと思います。特に「ANN-SOFIE BACK」は「Peter Jensen」とランウェイショーをしていた時期で、日本にも卸があったように洋服も売れていました。街としてはイーストロンドンが盛り上がり始めて、ファッションへの関心も高く、面白かったのですが…浮浪者に変な絡まれ方をされたり差別も受けたり…あまり良い印象を受けていませんでしたね(笑)。完全にサバイバルでした。コレクションブランドの情報一つとっても学校に行っていないので、一苦労しましたし、ワーキングホリデービザだけ取得して、そこから一歩ずつだったので、ほぼ独学です。帰国後も就職せずにすぐにブランドを設立させましたし、日本のファッション業界にいるようなエリートコースではないので、あまり参考にならないかもしれません(笑)。

Photo: Courtesy of RYUYA KIMURA

―今後の展開や構想は?

木村: 2025年春に国内展を開催し、その後6月のパリファッションウイークの時期にRYUYA KIMURAのプロジェクトを現地で発表したいと思っています。ギャラリーで9月にお披露目した形態をアップデートさせて現地の人たちに体験して欲しいです。ファッション業界だけではなく、多くアート関係者もパリに出入りする時期ですし、私の五感と日本の文化が根本にある今回のテーマを純粋な眼差しで感じて欲しいと思っています。その後2025年末には日本でRYUYA KIMURAの第二弾のプロジェクトをART FAIR TOKYOといったイベントを見据えて発表を考えています。