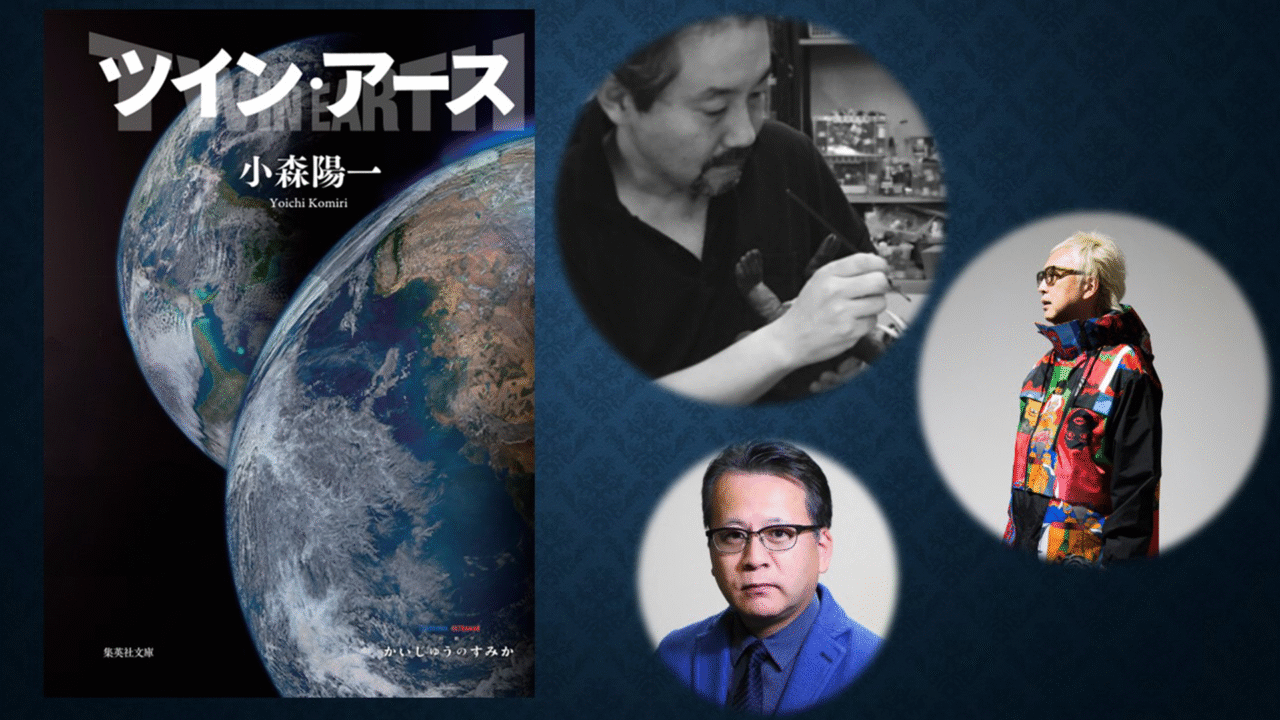

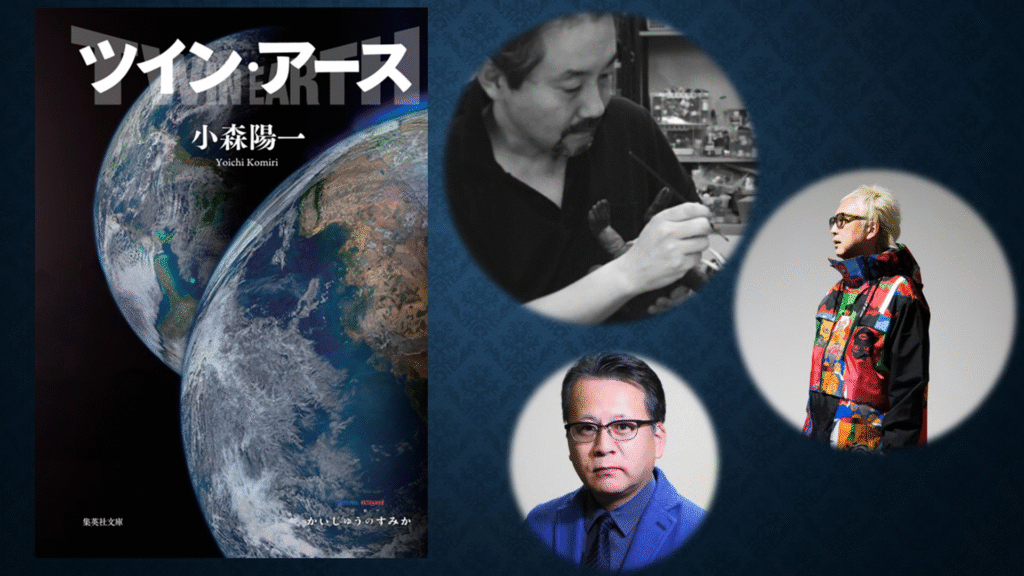

FEATURE|トークセッション /冒険SFファンタジー小説『ツイン・アース』を通して見る空想とアートPRESENTED BY TSUBURAYA PRODUCTIONS

2023年11月に開催された円谷プロダクションが贈る最大級のイベント≪TSUBURAYA CONVENTION 2023≫(ツブコン)のオープニングセレモニーで、著者の小森陽一を招き、円谷プロダクション(円谷プロ)が創出した「かいじゅうのすみか」の世界観から壮大な物語が生み出されることが発表された。

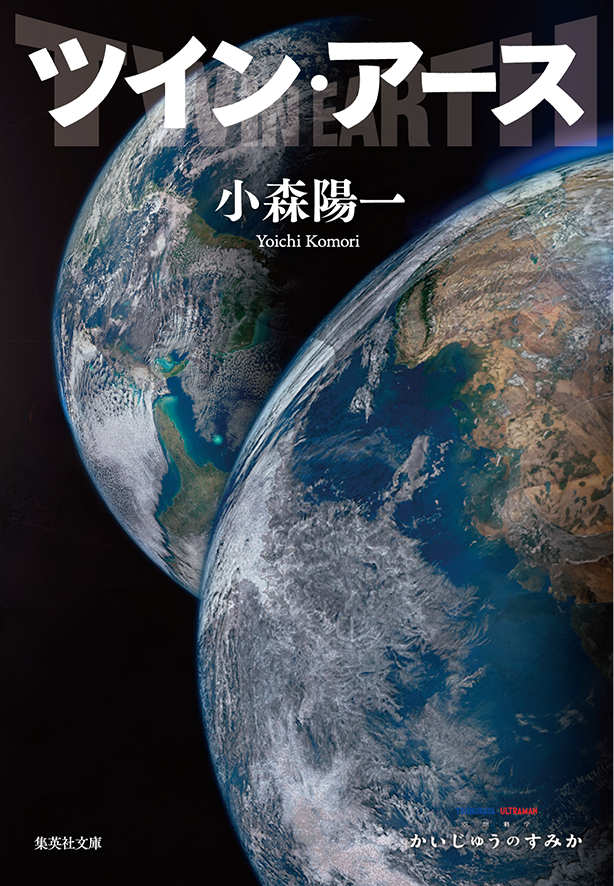

その物語とは、《人間とかいじゅうたちが共生する全く新しい世界》“もう一つの地球:Terra-α”で繰り広げられる興奮と感動の冒険SFファンタジー小説『ツイン・アース』。集英社文庫より2025年1月21日(火)に発売された本作の刊行を記念して、本書を書き下ろした小森とクリエイティブディレクターであり、東京藝術大学教授でもある箭内道彦による「空想とアート」を題材にしたトークイベントが開催された。

『ツイン・アース』あらすじ

フィンランドに住む若きオーロラ研究者アイノは、不自然な空の揺らぎを見つけたことから導かれるようにもう一つの地球[Terra-α]を訪れる。

そこで彼女が案内されて見たものは、地球とはまったく異なるテクノロジーを持つ人びとが、大自然や圧倒的に巨大な怪獣たちと共生する様子であった。

自分が招かれたことに疑問を持ちながらも[Terra-α]の仲間たちとフィールドワークを続けるアイノだったが、本来は交わるはずのないレッドキングとゴモラの戦いに巻き込まれてしまうのだった……。

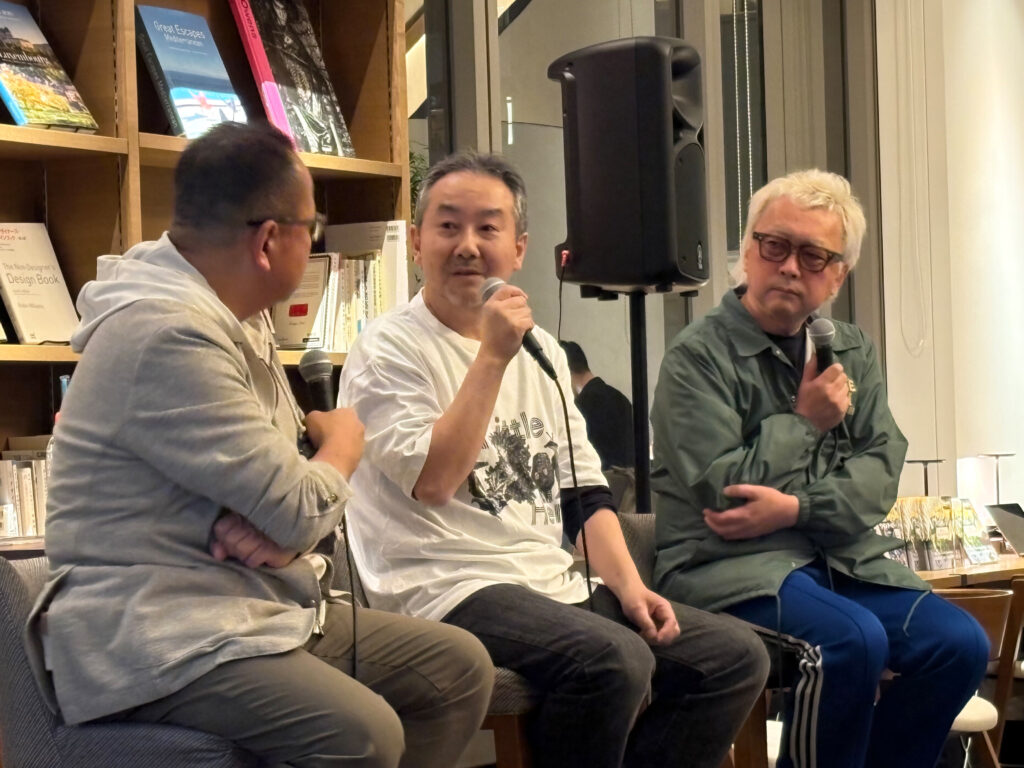

モデレーターの清水 節が挨拶を終えると和やかなムードで登壇した小森と箭内。まるで以前から親交があったようだが、意外にも本イベントの会場で初めて顔を合わせたという。空想と現実だけではなく、ある種の超現実的な世界と社会的なメッセージ性に加え、アカデミックな題材を彷彿とさせたからか、現場はほのかに緊張感を帯びていたが、「登壇してからたくさん話そうと思っていたので、あえて小森さんとは楽屋であまり話をしませんでした(笑)」という箭内の一言で場の空気は一気に和んだよう。

円谷プロは特殊撮影(以下、特撮)のイメージが先行するが、根幹にはストーリーテリングがある。その時代や価値観に根差しており、そのコンセプトやカルチャーに特化した新たなプロジェクトの一環としてこのSFファンタジー小説は生まれた。清水は空想科学絵本から始まり、体感型イベントやVRアトラクションなど、ユニークな広がりを見せる「かいじゅうのすみか」の一面を紹介しながら、その延長線上にあるこの物語が生まれた経緯について小森に問うとアトリエのある福岡での会合が契機となったと話し始めた。「3年ほど前に円谷プロの塚越さん(円谷プロダクション 代表取締役会長 兼 CEO 塚越隆行)が福岡までいらしてくださって、そこで『小森さん、怪獣は好きですか?』と聞かれたのです。私のアトリエはフィギュア専用のガレージキットを作っているため、300体くらいは飾っています。その中で話していたので、ご覧いただいている通り好きです、とお答えしました。その対話のラリーからこの物語は始まったと思います」。

すると箭内も「私も長きにわたって、塚越さんの純粋さに惹かれています。ストーリーやキャラクターの強さにも当然魅力がありますが、最後は人です。その純粋さは、空想に由来があります。円谷プロのブランディングをさらに太くする上でも重要なコアです。たくさんのプロジェクトが同時進行していますが、それらが散乱することなく、円谷プロの核心に迫っている。だからこちらも断る理由がない」と応える。どのブランドにもいえることだが、プロローグとエピローグは常に人と人の関係性の深さが重要とは自明の理であるが、異なるジャンルとはいえ気鋭の作者二人を突き動かした所以はまさにそこにある。

今回登壇した三人は1960年代生まれであり、第一次怪獣ブームに影響された世代であるため、本作に入り込みやすいが、時代感に対してどのようにアプローチしたのか、と清水が問いかけると、「私のデビュー作『海猿』(原案・取材(小学館ヤングサンデーコミックス)がわかりやすいと思いますが、海上保安官という馴染みのなかった分野にキャッチーさを添えています。なぜなら、連載はビビットであること(強烈な印象を残す)が重要視されるため、少しでも不評だと打ち切りの対象になってしまうからです。しかも、そのキャッチーさには普遍性が必要です。そこへのアプローチに苦労しました」と小森は話す。また、「怪獣は日本特有の文化から生まれた生物です。「KAIJU」というアルファベットもできているほどなので、そこにもヒントを見出しました」とも。箭内がそこに「怪獣の一般的なイメージは既に普遍的ではあると思いますが、投影する先として捉えることも大切です。例えば、ウルトラマンの境遇と自分の境遇を重ねるように、怪獣と共通する部分を受け手は探している。自分を託す、という感覚も大切にしていると思います。しかもそれは現実と照らし合わせになっているため、所謂ファンタジーには収まっていない」と付け加えると小森は頷きながら「怪獣という言葉が初めて世の中に出てくるのは『山海経』という中国の地理書にあるとされています。不思議な生物が世界中で現れる中で、本当にいるかもしれないと思いながら落とし込む態度が重要でした。その書物には絵も描かれています。その頃、日本は弥生時代です。時代を問わず不思議な生物はいるのではと思っている節もあります。そこに、実体験やこうだったらいいなという感覚を反映させています」と語る。

フィンランドを舞台に、オーロラなどのキーワードは散見されるものの、空をテーマにせずに日本人として感じ得る親和性と浪漫についての二人の会話のラリーは、時代精神を確実に映し出し、トークテーマの一つである「空想」のアウトラインを浮き彫りにさせる。

「色々な国の選択肢がありましたが、オーロラをキーワードにしたかったため、フィンランドを選びました。フィンランドと日本は価値観や感受性という面で、明らかに通ずる部分がある。サウナ文化は好例です。今日本でもブームになっていますが、都会や下町問わず、温泉文化がありますよね。フィンランドはアニミズム信仰な一方で、その感覚は日本人にもある。また、北欧神話には巨人が出てくるし、それは日本のカルチャーにも繋がってきます。承継の念も浪漫もある。私はフィールドワークが得意なのですが、でも[Terra-α]に取材に行くことはできません。だからこそ実在の国が必要で、生活を知る必要がある。想像力の拡張になりました。インド洋に重力がおかしな場所がある。空想科学的。上手く使えば物語の中に使える。60〜70年代にはそういうトピックがたくさんあった」(小森)

「その伝でいうと、本を読み終えた後、ツイン・アースならぬ、ツイン・ジャパンと感じられました。親和性は確かにありますが、フィンランドという土地柄決して入り込みやすくはありません。ただ、小森さんのいうように日本人の感覚と似たところがあるから、この話の核を掘り進めようという能動性を常に持ったまま読み進めることができます。僕はこの『ツイン・アース』というタイトルが言い得て妙だと思います。コンセプチュアルでありながら太い大いなるタイトルで、ウルトラマンを彷彿とさせます。空想の力を使わざるを得ないし、それが物語と読者を接続させるのは理解できます。ただ何回か読み直していると、どのように普遍性にアプローチして行くか、に繋がるという、読後感が各々でまったく異なる。個人的に1回目は人間同士の向き合い方、2回目は怪獣のことが気になりました。読む側も成長していくことが普遍性の鍵になるのではないでしょうか」(箭内)

もう一つのトークテーマであるアートについて、箭内は実践の場だけではなく、教育の場、そしてよりパーソナルな部分と、あらゆる方面でアートの意味の拡張に触手している。「アートは美術領域だけに留まる言葉、定義、概念、文化ではありません。人間自体にもアートがあるし、文学もまた然り。円谷プロもアートの意味を拡張していると思います。小さな線引きを色や形といった技術だけではなく、人がより豊かに生きていくためのアートを探究していると思います。『ツイン・アース』にはその要素がたくさん入っているし、入口は確かに難儀な部分もあるかもしれないが、こちらの空想力も試されると捉えることもできます。だからスムーズに読める人もいれば、苦労する人もいる。その連鎖もアートだと思います。もちろんエンターテイメントの中にもアートがあるし、その逆もある。重なるわけではなく、力をくれたり、問いかけたり、誰もやってないこと…そこに豊かさが隠れている」。小森も「二つという意があるツインの言葉の意味は深い。バランス、平和、団結…まさにピッタリだと思います。二つ地球があると考えたのは、SFの世界では反地球、カウンターアースは何度もやられてきた。ツインだからこそ、似て異なる部分も明確になる。箭内さんのいうアートの解釈はそこに手がかりがあるのではないでしょうか」。昨今、本を読むという行為はスマートフォンの一般化、SNSを主体とした迅速な情報収集によって、衰退の一途を辿っている。だが、人間の本能に問いかけ、寄り添うという本作、はたまた円谷プロが描写する「空想とアート」の本質に迫る濃密な対話は、本作に触れるすべての人の好奇心をさらに擽ぐる時間となったに違いない。