ビジュアルアーティストである村田実莉は、都市で生きる肌感覚から湧き上がるアナーキズムと本質を問いただす首尾一貫としたアイデンティティーを下地に、自然と虚構、日常と幻想を融合させたビジュアル表現を活動初期に確立させた稀なアーティストとして話題を集めている。

2024年3月にはPARCO MUSEUMにて個展『FRUITFUL LIFE 実りのある生活』を開催。その展示会場にて、創作のルーツや拠点としているロンドンの現在を俯瞰しつつ、最新作の背景にある思想と心情や今後について語ってもらった。

interview&text:Kiwamu Sekiguchi

――アーティストとしてのルーツを教えてください。

東京の二子玉川で育ちました。開発前の二子玉川は、「ナムコ・ワンダーエッグ」というナムコが運営しているゲームセンターのテーマパークや「いぬたま・ねこたま」という犬しかいない動物園と猫しかいない動物園が併設されていたり、多摩川の自然を感じることができたり。自然とおもちゃ箱が融合したような子どもにとっては良い遊び場でした。また、父が写真家、母がデザイナーだったので、美術にもアクセスしやすい環境だったと思います。両親の仕事には無関心でしたが、高校生の時に「コムデギャルソン」の『Six』を見た時に、格好良いなと思って。洋服も好きでしたが、特にDMのデザインや店舗空間の見せ方といった世界観に影響を受けたと思います。そこからはTRADING MUSEUMやPARCO店に顔を出すようになりました。高校生が制服で通っていたからか、当時の店員さんには親しくしてもらえましたね。それから多摩美術大学テキスタイルデザイン学科に進学し、「リトゥンアフターワーズ」を手がける山縣良和さんが主宰する「ここのがっこう」にも通いました。

No clue!?

What’s your verdict!?

――ロンドンを活動の拠点としているそうですが、なぜロンドンだったのでしょうか?

東京で活動することに拘りがないので、一時期はインドに住んだことがあるのですが、「ここのがっこう」で技術や手法に依存せずパーソナルな世界や自分のアイデンティティを創作の起点とするヨーロッパ的なアプローチに興味が湧いたのがキッカケです。これから本格的にアートシーンに食い込んでいくことを想定した時に何もセオリーがないので、そういった文脈の中に自分の創作を乗せつつ、コミュニティーを作りたいと思っていて。著名なアートスクールが多く、たくさんの若手アーティストがいるロンドンを選びました。2023年6月に拠点を移したばかりで、まだ土壌作りの段階なので、これから学校に通う可能性もあるし、学校には行かずに展示や制作に向かう可能性もあります。

Good things come to those who wait

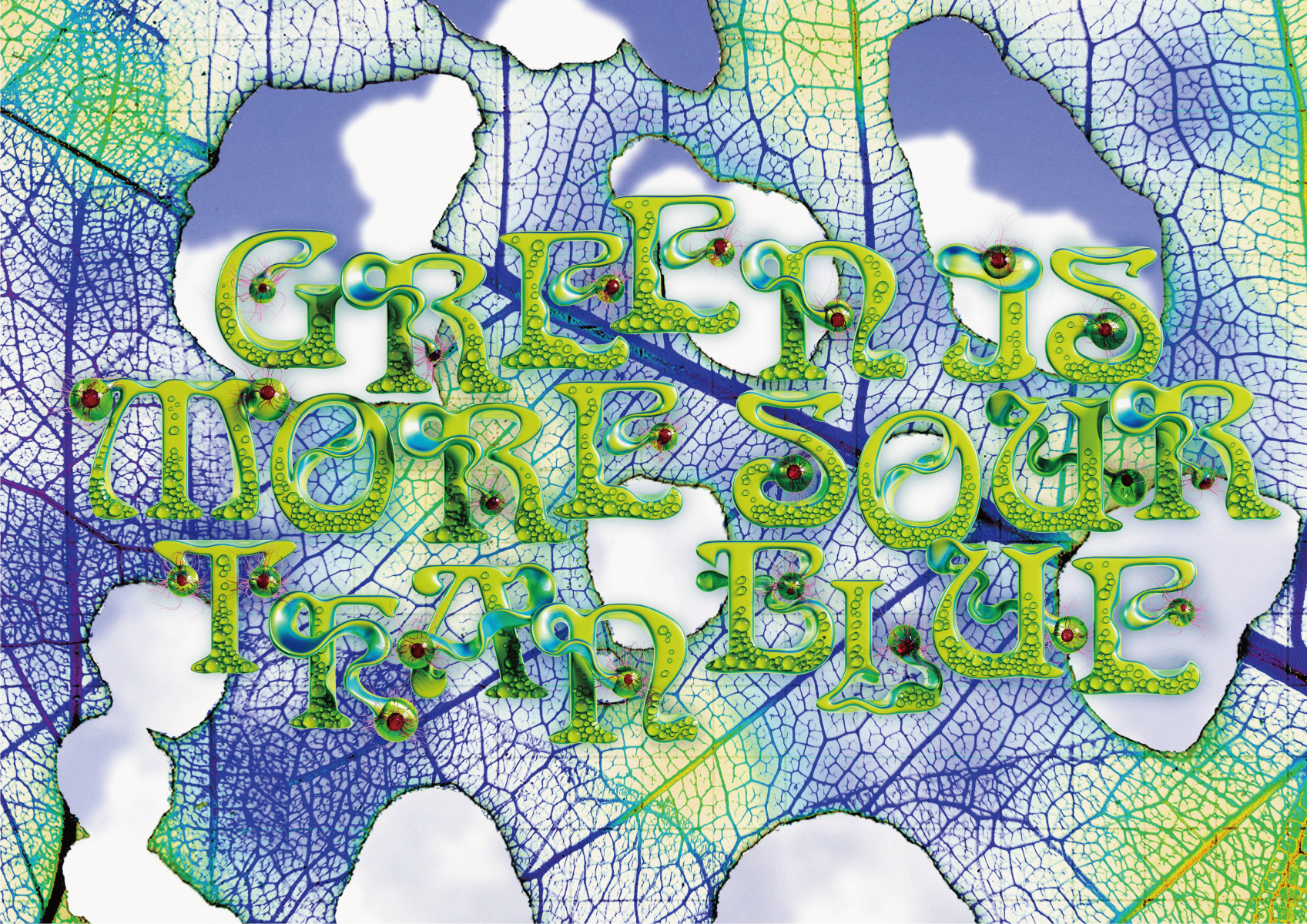

Green is more sour than blue

Green is more sour than blue

――ロンドンのアートシーンについてどのように感じていますか?

ある時、旧友と話していたのですが、SNS全盛期以前は、受け手が作品に向かう際に、それをあたかも素晴らしいものであるかのように巧みに騙す優れた伝達能力を持ったアーティストが突出していたと思います。個人というメディアの力や演出力があったということです。ただ、SNSが生活の主体になってからは、ビデオや写真といった決まったフォーマットに抑えられてしまっている。スマートフォンの画面以上のことを伝えることができなくなっているのです。伝達する術とその価値が変わりましたよね。それでも面白いアーティストはいると思います。例えば、ブリストルは音楽シーンが面白いみたいです。私はまだ行けていないのですが、イギリスだとアートやカルチャー領域において、ロンドンの次に目立つ都市はブリストル。あとは中国人コミュニティーに面白い子が多い印象です。彼らが主宰するレイブに行くと、小規模だけれど実験的で姿勢も一貫していて刺激を受けます。その影響は美大にも現れていて、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの卒業制作を見に行ったのですが、どの学生も似たモチーフを扱っていました。中国ならではの生々しさとか薄暗さ、といいますか。ロンドンにいるのに中国のバイブスを非常に強く感じます。

――PARCO MUSEUM TOKYOでの個展『FRUITFUL LIFE 実りのある生活』について詳しく教えてください。

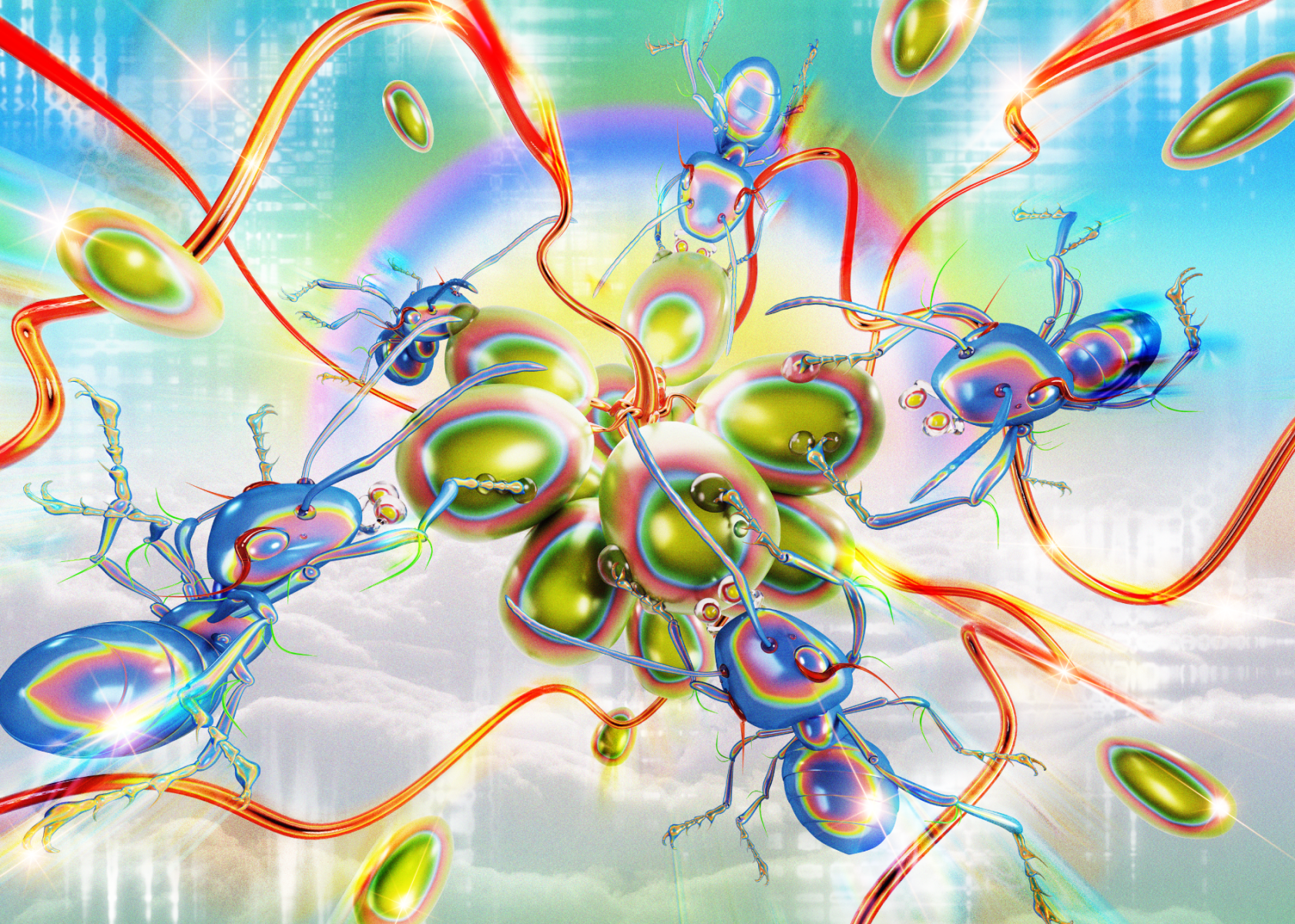

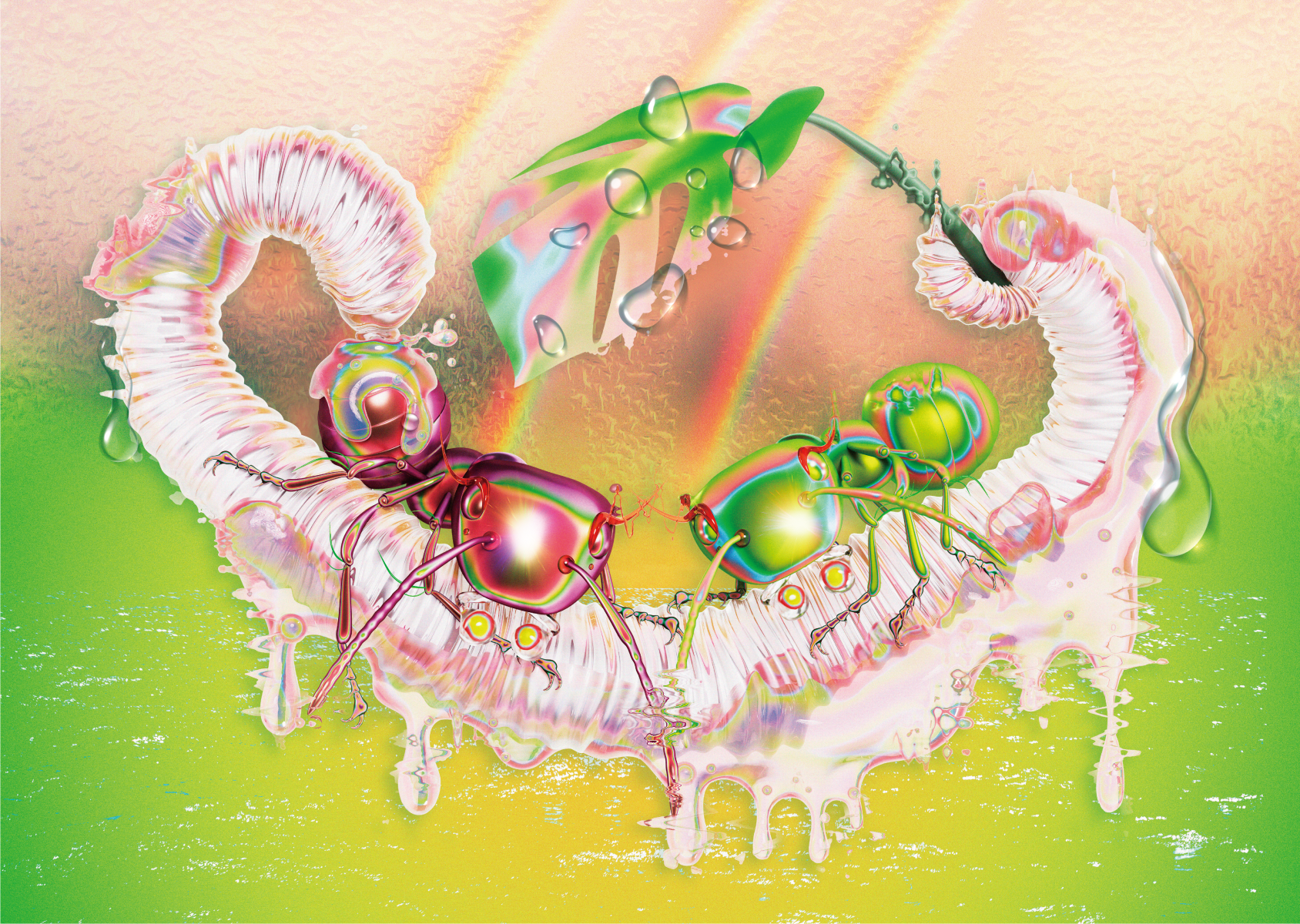

ロンドンで友人と公園で「緑色と青色は何が違うと思う?」という何気ない会話をしていた時に、こういう一見意味のないことを考えられるのは豊かだな、と感じたことが始まりです。子どもの頃、誰しもが周囲に意味のない質問をした経験があると思います。これは遊び心に繋がっていて、どんな人でもそれを持ち得ていたにも拘らず、社会に身を置くこと、私の場合はそれは東京なのですが、そこで忙殺されてしまって喪失してしまう。子どものような心で実用的ではないことを問い、社会の実用性から切り離されて一個人としての豊かさを追求する体験が人々にとって必要なのではないか、と。少なくとも自分には必要です。これが着想で、今回のコンセプトは広範に設定しました。蟻と蟻の巣をメタファーとして、展示会場の最後の空間が蟻の巣の核をイメージし、そこに女王蟻がいます。それは展示プランの最初に浮かんだアイデアです。身体に電気を通すと音が鳴るインタラクティブアートなのですが、強制的に蟻の巣の一員に引き摺り込むことができる。しかも展示ラストに設定することで、身体に通してしまうことに儀式的な意味を含ませ、没入させる意図がありました。あとは、子ども番組の残酷でありながら実直に本質を突く感覚が好きで、そのムードはリファレンスになっているかもしれません。その部屋にいたる導線を全て映像で表現する必要はありません。蟻がお米を運んでいる様子は平面で見たいし、もっと概念的な事象は映像で伝えた方がその世界観が伝わるだろう、創意に応じてアウトプットを柔軟に変えています。個展となるとメディアを絞ることがしばしばありますが、それをあまり好むタイプではありません。あらゆる視点で、私の脳内をのぞいてほしいなと思っています。

――創作の手法について詳しく教えてください。

CGが主になりますが、自らの手を動かすということに変わりはないので、映像だけではなく木板にプリントしたり、インタラクティブ作品にしたり。プリントは手描きに見えますが、全てCGで、それを油彩画に見えるような質感に印刷しています。サンネムカラーという京都の印刷所と共同開発した特殊なUV加工になっていて、厚く盛れて、配色も複雑にレイヤリングされています。今回の展示が「FRUITFUL LIFE」という、自然を想起させるテーマだったので、木を使いたかった。またキャンバス地にプリントも可能ですが、枠に捉われない方法を選択したかったので、木版に直接レンチキュラーをプリントする加工を施しました。このプリント自体が新しい試みだったそうです。CGが主な技法なので、相性の良さそうなNFTなど最新のデジタル思索も試したのですが、私には合わなかった。私の創作のアイデンティティには物質主義的な側面があるので、実体がある方がしっくりくるのかなと思います。

――今後の活動や次なる表現のアプローチとしてどのようなことを考えていますか?

次回は海外で展示をやりたいと思っています。理想はPARCO MUSEUMでの展示をロンドンでもできればと思っています。平面作品はサンエムカラーが保管してくれて、それ以外はすべて手持ちでロンドンに持って帰ります。あとは、展示のオープニングレセプションでアーティストのコムアイと働き蟻の代表2匹として初めて漫才形式のパフォーマンスをやったのですが、これには手応えを感じています。女王蟻に搾取される人生になるのでは、と私たち二匹が話していると天井から砂糖が降ってきて、それを吸い続けていると気絶してしまう。だから、発言するのではなく堂々と文字にして書けば良いのではないか、と。それで段ボールに自分たちの主張を書いて、死んだフリをする。これはアクティビズムのダイ・インという死者になりきる抗議形式を自己流に現したのですが、最終的にはPARCOの外で観客や周辺にいた人たちも巻き込んで死んだフリをしました。やったことないことをやった実感はあって、振り返ると私が好きなアーティストでもあらゆる手法で一貫した思想を表現しているし、そういったパフォーミングアートも良いなと思うようになりました。海外ではアーティストとして色付けされているわけでもないし、どのようなリアクションがあるか、色々な方法を試したいと思っています。その時に琴線に触れたことを屈託なく表現できたら良いなと思います。

PROFILE 村田実莉 / Minori Murata

ビジュアルアーティスト、アートディレクター。ロンドン在住。逆説的なシチュエーション、色彩感覚を元にネイチャーとデジタルを融合した現象的なビジュアル表現を行う。2016年よりアーティストとしての活動を始め、PARCOやラフォーレ原宿などのファッション広告を手がけ、音楽、環境保全、デジタルアートなど様々な領域に作品を提供し、国内外でも作品の展示を行うなど多岐に渡り活躍の場を広げている。